Histoire de Goyrans

Salam Cassaïs d’ISALGUIER : une princesse noire au pays de Cocagne au début du XVème siècle

L’illustre famille toulousaine des Isalguier appartient aussi à l’une des principales dynasties seigneuriales de Goyrans .

Du XIII° siècle jusqu’au début du XVI°, les Isalguier de Toulouse occupent l’un des premiers rangs dans la capitale du Languedoc. Le Capitoulat, qu’ils exercent près de 50 fois en 200 ans, les a anoblis et en outre ils sont les incontournables argentiers des rois.

Quoiqu’il en soit, le parcours historique de la famille est riche à tout point de vue :

– riche de ses biens, principalement financiers, octroyés par la royauté française qui la récompense de sa fidélité ;

– riche ensuite de ses alliances avec de grandes et puissantes familles originaires du sud-ouest ;

– riche enfin de personnages mythiques et d’anecdotes souvent révélatrices d’épisodes inavoués.

Leur nom a été illustré par l’histoire romanesque et peut-être légendaire d’Anselme d’Isalguier ou la légende du maure. Ce noble toulousain a découvert le Niger au début du XV° siècle et ramené de Goa jusqu’au bord de la Garonne une princesse noire.

Le départ pour la grande aventure : histoire ou légende ?

En 1402, Anselme d’Isalguier part pour l’Afrique. Or, à la même date, le normand Jean de Béthencourt, en compagnie du poitevin Gadifer de la Salle, entreprend la conquête des Canaries, alors appelées Îles Fortunées.

Ces derniers sont accompagnés de leurs gens, mais aussi de Béarnais et de Bigourdans. Après des infortunes diverses, l’expédition aboutit enfin et ces îles passent sous la domination des Normands avec entre autres conséquences, l’extermination des indigènes d’origine berbère. Il n’est pas impossible que quelque cadet de grande famille toulousaine, comme celle des Isalguier, se soit joint aux autres méridionaux pour participer à l’aventure.

Par ailleurs, 1405, année où Anselme d’Isalguier arrive à Gao, est la date du débarquement de Béthencourt sur les côtes d’Afrique où, après un vif engagement, il capture une caravane de Maures. Peut-être Isalguier est-il parmi eux ? Et, au lieu de revenir aux Canaries, s’est-il enfoncé vers le centre de l’Afrique ? Hypothèse sans doute, mais hypothèse plausible. Isalguier arrive à Gao au moment le plus brillant de l’empire Songhaï.

Autour de Gao

Évoquée à plusieurs reprises dans notre récit, la ville de Gao est située au sud de la boucle du Niger, en Afrique Occidentale, au Mali.

Avant d’être le pays pauvre que nous connaissons aujourd’hui, le Mali fut un empire puissant et riche, créé au XIII° siècle par Soundjata Keita. Gao, capitale de l’empire Songhaï, est acquise à l’islam.

La richesse de la ville repose alors sur sa localisation : située sur les rives du fleuve Niger, elle est le point de départ ou d’arrivée de la grande piste transsaharienne qui assure la liaison commerciale entre l’Atlantique et la Méditerranée.

La décadence de la cité commence au XV° siècle et se poursuit un siècle plus tard quand elle se trouve soumise au sultan du Maroc.

L’idylle sur les bords du Niger

Anselme se lie d’amitié avec des princes et des grands personnages de ce pays. Une jeune noire d’une grande beauté, appelée Cassaïs ou Salam-Cassaïs lui plaît. Elle est de noble famille, peut-être la fille d’un roi ou d’un grand personnage. En effet , elle porte le même nom « Cassaïs » que la mère d’un prince de Gao. Elle est de religion musulmane et Anselme d’Isalguier doit abjurer sa foi pour l’épouser. C’est, du reste, un très beau parti car elle apporte en dot beaucoup d’or et de pierres précieuses et ces considérations ne sont sans doute pas étrangères à ce mariage.

La passion d’Anselme est partagée et l’idylle continue sur les bords du Niger pendant huit ans.

Le retour et l’épilogue du roman africain

Mais dans ces terres de sommeil et de soleil, sous l’ombre immuable des palmeraies de Gao qu’encercle l’horizon embrasé des steppes nigériennes, malgré tant de satisfactions amoureuses, malgré l’attrait pour cette Afrique inconnue, Anselme commence sans doute à ressentir cruellement la nostalgie des peupliers frémissants de ses ramiers garonnais.

Ah ! la nostalgie ! Notre terre occitane n’est-elle pas si belle et si prenante qu’elle fait même oublier l’amour des sultanes et des filles de roi, ainsi que l’a chanté Mistral dans sa chanson « le Renégat » ?

Et puis, en dépit des éclipses passagères de sa foi, ce chrétien du Moyen Âge est préoccupé du salut et de la conversion de celle qu’il aime, or, en terre d’Islam, cette conversion est impossible.

Dès lors, il prépare son départ mais il rencontre toutes sortes d’obstacles. Un prince noir dont Anselme a gagné l’amitié, ne veut pas le laisser partir, prétendant qu’il en mourrait de chagrin. Il fait comme il a dit et 6 semaines après le départ définitif d’Isalguier, le prince noir tombe dans une si grande mélancolie qu’il en est consumé .

Quoiqu’il en soit, Isalguier a quitté Gao en secret pour traverser la Méditerranée et arriver à Marseille. Il amène avec lui sa femme et sa fille, une charmante petite métisse de 6 ans ainsi que 6 serviteurs songhaïs. Des incidents troublent cette traversée : le navire provençal qui transporte Isalguier et les siens est attaqué par des corsaires mais finalement, ils peuvent en réchapper. Ainsi, après avoir surmonté les périls du désert puis ceux d’une traversée mouvementée, Anselme et sa famille débarquent en 1413 à Marseille, d’où ils gagnent Toulouse.

Notre héro s’installe en pays toulousain avec sa famille et ses serviteurs indigènes

Après leur retour à Toulouse, Salam Cassaïs, sa fille et leurs 6 serviteurs indigènes, 3 servantes et 3 eunuques, se convertissent au christianisme. Au baptême, la petite reçoit le nom de Marthe. On raconte, qu’après son seizième anniversaire, la fille d’Anselme et de la princesse Salam Cassaïs est si bien faite et si jolie qu’aucune jeune fille de Toulouse n’atteint son éclat. Elle est dans l’épanouissement de sa splendeur exotique et cette reine de beauté et de bonté, assez désintéressée, distribue en aumônes aux pauvres tout l’argent qu’elle reçoit de ses parents pour ses toilettes.

Richement dotée, Marthe épouse à 18 ans le chevalier Eugène de Faudoas, jeune homme d’une des meilleures familles de Toulouse. De ce mariage, naît Eustache de Faudoas qui devient plus tard un excellent chevalier. On le surnomme le Maure « lou Maurou » en occitan, en raison de son teint très foncé qui rappelle celui de sa mère.

Il se rend célèbre par sa valeur et son courage et reçoit des commandements importants dans les armées du Roi.

Cet Eustache de Faudoas, petit-fils d’Anselme, a probablement séjourné au château de Pinsaguel. En effet, celui-ci, anciennement propriété de la famille de Berthier et actuellement propriété de la commune de Pinsaguel, appartient pendant plusieurs siècles, durant le Moyen-Âge, aux Isalguier.

Une des tours carrées, située à l’angle de la façade arrière nord de ce château médiéval et subsistant toujours dans l’édifice actuel du XVIII° siècle, comporte une salle voûtée d’ogives datant de la fin du XIII° ou du XIV° siècle. De plus, les armes des Isalguiers aux 5 fleurs d’isalgue (touffe d’iris ) apparaissent sur la clé de voûte.

Or cette tour porte traditionnellement le nom de « Tour du Maure », souvenir soit du hardi voyageur africain, qui a peut-être habité ce château, soit de son petit-fils le Maure de Faudoas.

Anselme d’Isalguier a encore de sa femme Salam-Cassaïs deux autres filles, une blanche et l’autre de teint foncé. Toutes trois entrent au couvent après le décès d’Anselme.

Une autre anecdote pittoresque nous est parvenue

Parmi les serviteurs noirs qu’Anselme a ramenés, l’un d’eux, un eunuque nommé Aben-Ali, posséde un talent médical extraordinaire.

Étonnamment versé dans la connaissance des herbes et de leurs vertus, il guérit les fièvres chaudes et brûlantes. Il a des « simples » une connaissance étendue, au point que sa réputation de guérisseur excite la violente jalousie des médecins de Toulouse.

Une visite royale vient consacrer sa réputation.

En effet, le 4 mars 1419, le dauphin Charles, connu par la suite comme le roi de Bourges et qui fut, grâce à Jeanne d’Arc, sacré à Reims sous le nom de Charles VII, fait son entrée à Toulouse en somptueux apparat. Son arrivée est triomphale, ayant fière allure en cotte d’armes, panache de plumes d’autruche au vent, et étendard déployé sur lequel Saint Michel terrasse le dragon. À cette époque, il dispute aux Anglais la possession de son futur royaume et n’est maître que du centre et du midi de la France.

Or, il tombe bientôt malade d’une fièvre pernicieuse.

Qui lui parle du médecin noir ? Peut-être son premier chambellan, le « chevalier sans reproche », Arnaud-Guilhem de Barbazan, beau frère de Louis de Faudoas. Ce dernier a, avec les Isalguier, les relations les plus étroites, bientôt cimentées par un mariage.

Aben-Ali est mandé et, en 5 jours, il rend la santé au dauphin. Arrivé le 4 mars à Toulouse, le futur roi Charles VII est sur pied pour reprendre, le 9 mars, son périple dans le Midi. Une gratification de 200 écus d’or récompense le médecin de cette « cure historique ». Les cures merveilleuses du médecin noir ont attisé contre lui des jalousies mortelles dans le corps médical de Toulouse. En proie à toutes ces haines, Aben-Ali succombe à l’âge de 73 ans, peut-être empoisonné par ses confrères toulousains.

Les résultats de la 1ère « croisière noire »

Quel que soit l’attrait romanesque de cette extraordinaire aventure africaine et de son épilogue dans le prestigieux Toulouse du XV° siècle, nous devons nous demander dans quelle mesure le voyage de ce toulousain érudit et naturaliste a pu contribuer à enrichir la science de son temps.

En effet, Anselme d’Isalguier a rédigé une relation de son voyage comportant son itinéraire, la liste des États qu’il a traversés, la description du pays et des religions, des mœurs et des coutumes qu’il y a observées. Il y joint un dictionnaire des langues qu’on y parle : l’arabe, le targui et le songhaï qui sont les 3 langues parlées à Gao.

Est-il besoin de signaler l’intérêt prodigieux que présenteraient ces ouvrages s’ils avaient pu nous parvenir, ou si on pouvait un jour les retrouver. Le récit d’Isalguier serait pour l’Afrique médiévale ce qu’est pour l’Extrême Orient le « livre des Merveilles » de Marco Polo. De plus, quelle importance de premier plan aurait pour la philologie africaine un dictionnaire antérieur de 5 siècles aux travaux du Père de Foucauld !

Plusieurs faits historiques expliquent l’oubli dans lequel sont tombés cette exploration et les ouvrages du voyageur toulousain.

Dès la fin du XV° siècle, les grandes découvertes maritimes des Portugais et des Espagnols détournent les esprits loin de l’Afrique Intérieure, vers d’autres pays de l’or. Tandis que les « Conquistadores » livrent à la spéculation européenne les Eldorados du Nouveau Monde, toutes les notions amassées par Isalguier et ses prédécesseurs sur l’Afrique Intérieure tombent dans l’oubli. En effet, au delà de la mince ligne des comptoirs portugais ou hollandais le long des côtes, presque tout l’intérieur du continent africain est laissé en blanc sur les cartes, « Terrae incognitae » jusqu’aux grandes découvertes du XIX° siècle.

Ce que doit à Anselme d’ISALGUIER la reconnaissance toulousaine

Il faut rendre à Anselme d’Isalguier, ce grand voyageur du XV°siècle, le rang auquel il a droit, c’est à dire un des tout premiers parmi les gloires de notre capitale languedocienne.

N’est-ce pas une coïncidence magnifique et pleine de sens que la première page de nos épopées africaines ait été écrite par un occitan, par un toulousain, par un compatriote des troubadours et qu’elle s’ouvre par une idylle d’amour ?

Pour d’autres nations, le premier contact de l’européen, de l’homme blanc avec les civilisations inconnues des continents nouveaux évoque l’image de « conquistadores » cuirassés et casqués, escaladant, la rapière en main, les pentes des Cordillères andines embrasées qui défendent l’accès des pays de l’or ou encore les incursions de puritains forçant, la carabine au poing et la Bible dans l’autre main, les retranchements des derniers Peaux-Rouges, au fond des lointaines prairies du Far-West.

Faire connaître cette histoire serait rendre justice à ce toulousain, explorateur du Mali, du Niger et de l’Empire Songhaï et éviter qu’il tombe à nouveau dans l’oubli.

L’Afrique selon Mercator (Africa 1595)

Le prince noir ravage les coteaux du Lauragais pendant la guerre de Cent Ans ans

La guerre de Cent Ans gagne le pays toulousain

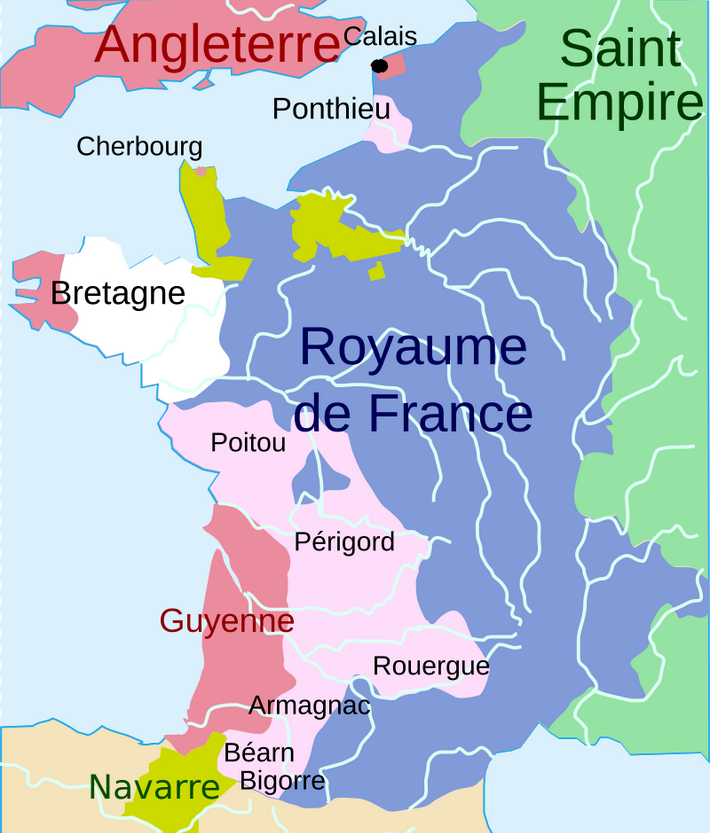

Pendant la guerre de Cent Ans, la région toulousaine n’a été le théâtre d’aucune bataille. Calme et prospère, elle a, certes, souffert du désastre de la Peste Noire entre 1348 et 1351, mais peu après, elle fait figure d’opulente province par rapport à la Gascogne et à la Guyenne qui ont enduré les hostilités entre Philippe VI de Valois, roi de France, et Édouard III, roi d’Angleterre et son vassal pour la Guyenne .

Cette prospérité la désigne comme une proie de choix pour les bandes de pillards et de brigands dont elle subit les raids.

À cette époque, les guerres sont faites par des « Compagnies » appartenant à des professionnels de la guerre, les capitaines, avec lesquels les souverains passent des marchés. Ces chefs, presque tous des gentilshommes en quête d’aventures et hommes de guerre de grande valeur, ne demandent qu’à conduire leurs hommes au combat, à condition d’être très bien payés.

Le capitaine recrute alors ses « gens d’armes », en réalité une foule bigarrée de vagabonds, paysans sans terres, aventuriers attirés par la solde et la perspective d’un butin, et qui, sitôt une paix ou une trêve conclue, se trouvant au « chômage technique », constituent un fléau pour les campagnes car ils continuent à piller, voler, violer et massacrer mais sans plus obéir à aucune autorité militaire, échappant ainsi à tout contrôle.

Une des expéditions les plus meurtrières de la guerre de Cent Ans fut celle que mena, dans notre région, le Prince de Galles et Prince d’Aquitaine, Édouard de Woodstock, dit « le Prince Noir ».

Qui était le Prince Noir ?

Ce nom qui fleure le mystère, il le doit à la couleur de son armure.

En effet, après la victoire de Crécy qu’il remporte en 1346 avec son père, le roi Édouard III d’Angleterre, il aurait commandé à ses sbires, à la nuit tombée, de massacrer les prisonniers français incapables de payer une rançon ! Une sacrée entorse à l’esprit chevaleresque qui lui attire l’ire de son père. Ce serait à la suite de cette forfaiture que le Prince, honteux, aurait revêtu une armure noire.

Seule la tradition orale aurait colporté ce sobriquet de Prince Noir pendant 2 siècles jusqu’à ce qu’il soit désigné ainsi dans une chronique publiée au XVI° siècle.

Descendant d’Aliénor d’Aquitaine, il est par sa grand-mère, Isabelle de France, l’arrière petit-fils du roi de France Philippe IV le Bel et le fils aîné du roi Édouard III d’Angleterre.

Les étapes de l’effrayante chevauchée de 1355 en pays toulousain

Les bordelais et la plupart des grands seigneurs gascons ne souhaitent pas tomber sous l’autorité du roi de France. En reconnaissant le monarque anglais comme leur duc légitime, ils conservent tous les revenus de leurs terres, tandis qu’avec le roi de France pour seigneur, ils deviendraient ses vassaux avec toutes les charges et impôts leur incombant.

Il semble que cette expédition soit motivée d’une part par un désir de revanche des seigneurs gascons qui demandent à Édouard III d’envoyer son fils en Aquitaine « faire le dégât » sur les terres du souverain français afin de les venger des dommages qu’ils ont eux-mêmes subis.

D’autre part, le souverain anglais sait qu’il a tout à gagner à appauvrir une province appartenant au roi de France.

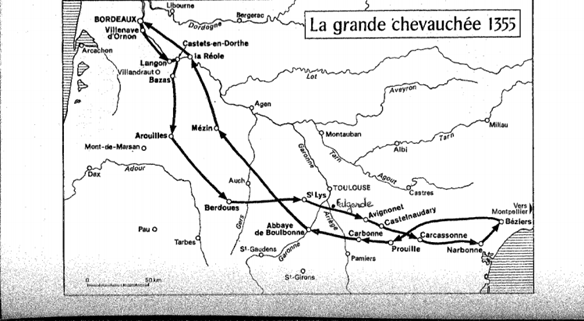

Deux semaines après son arrivée à Bordeaux, le Prince Noir en repart en direction du pays toulousain.

Selon Froissart, dont les chroniques sont à la base de toute l’histoire du Moyen-Age, il est à la tête d’une armée composée d’environ 3 500 chevaliers et archers anglais auxquels sont venus se joindre 3 000 gascons et béarnais commandés par les seigneurs de la région.

Avant d’atteindre les rives de la Garonne, ses troupes ravagent la vallée du Gers. N’ayant pratiquement rencontré aucune opposition armée, les troupes du Prince Noir bifurquent vers l’Est pour se retrouver le 27 octobre devant Saint-Lys à 30 Kms au sud-ouest de Toulouse.

Tous ces hommes qui viennent de ravager l’Armagnac sont en droit de penser que leur course se termine là, au bord de la Garonne et de l’Ariège. Franchir ces 2 fleuves paraît impossible puisque tous les ponts, à l’exception de ceux de Toulouse, sont coupés.

Que nenni !

Le prince demande s’il existe un endroit où ses troupes pourraient traverser les deux fleuves. Il faut donc découvrir un gué. À quelques kilomètres en amont de Toulouse « par la grâce de Dieu, on le trouva ».

En outre, comme l’été a été très sec, le niveau de l’eau est assez bas pour permettre aux hommes et aux chevaux d’effectuer leur traversée sans trop de difficulté.

C’est ainsi que le 28 octobre 1355, ayant fait traverser à ses troupes la Garonne entre Roques et Pinsaguel puis l’Ariège à hauteur du futur village de Lacroix, le Prince Noir s’installe sur les collines de Falgarde.

Goyrans n’est pas nommé dans les récits de Froissart, mais il est tout à fait vraisemblable que les troupes en maraude du Prince Noir ont parcouru les alentours en pillant et brûlant les villages, les châteaux du voisinage ainsi que probablement le château primitif de Clermont le Fort. Les collines de Goyrans sont aux premières loges pour servir de campement à ces troupes. Les paysans, pauvres pour la plupart, et rarement propriétaires de leurs terres, sont d’autant plus prompts à la fuite qu’ils ne possèdent que peu de choses. Les pillards sont sans doute déçus de ce qu’ils trouvent dans les maisons abandonnées.

Leur appétit de vengeance n’a pas d’objet particulier à Falgarde, qui est terre d’Église et non de seigneur. Il n’en est pas de même à Pinsaguel où la famille des Isalguier est au service des rois de France ou à Auzil dont le fief appartient à Morlas, un lieutenant du roi Philippe VI. Le village de Falgarde est qualifié de « petit » par les chroniqueurs de Prince Noir. Il est sans doute pillé et mis à sac, peut-être certaines maisons sont-elles détruites.

Le Prince Noir raconte lui même dans une lettre à un évêque anglais « qu’il ne passait nulle journée sans que de bonnes villes et forteresses ne fussent brûlées ou détruites par chacune de ses batailles » (son armée est divisée en 3 groupes, chaque groupe étant appelé « bataille »).

Le Prince Noir est peut-être logé dans un château lors de son étape à Falgarde. Il ne peut s’agir alors que d’un château situé sur les hauteurs. En aucun cas, il ne serait descendu au village de Lacroix qui n’est mentionné par aucun chroniqueur et n’existe peut-être pas encore. D’autre part, ayant connu un incendie dans une maison où il était hébergé lors d’une précédente campagne, le Prince Noir avait, selon la tradition orale, pour habitude de coucher, de préférence, en plein air.

Froissart, qui a recueilli les souvenirs personnels du Prince Noir, précise que le Prince campe à Falgarde dans un beau vignoble, probablement sur le versant méridional exposé en plein soleil.

L’étape suivante est Montgiscard dont la population est massacrée, après que Castanet soit brûlé au passage. Il en est de même pour Baziège, Castelnaudary, la ville basse de Carcassonne et les faubourgs de Narbonne que le Prince atteint le 11 novembre. Le Prince Noir ne va pas s’enraciner devant Narbonne qu’il n’a pas l’intention d’assiéger. L’hiver approchant, il renonce à poursuivre sa chevauchée un peu avant Béziers et revient à Bordeaux en suivant un autre itinéraire.

Epilogue

Pendant 2 mois, des bords de la Gironde aux rives de la Méditerranée, le Prince Noir tient en échec l’armée du roi de France. Aucune grande bataille n’est livrée, mais les régions et les villes d’où le monarque français tire plus de la moitié de ses subsides sont détruites.

Cette campagne, destinée à détruire méthodiquement les ressources de l’ennemi, est une « razzia de pirates affamés ».

Injustes et terribles pour ceux qui les subissent, les chevauchées des Anglo-Gascons ne dénotent cependant pas une cruauté particulière, elles appartiennent aux mœurs du quatorzième siècle. Les us et coutumes de cette époque de transition entre la fin du Moyen Âge et l’aube de la Renaissance ne sont pas tendres ! La vie a perdu contre la mort, mais la mémoire a gagné dans son combat contre le néant.

Gisant du Prince Noir, cathédrale de Canterbury

L’église et la paroisse de Goyrans pendant la révolution

Le clergé de Goyrans dans la tourmente

Au cours de la période révolutionnaire, d’importantes modifications interviennent dans les statuts respectifs de la paroisse et de la municipalité. La sécularisation des biens du clergé et l’instauration du Concordat lient l’existence matérielle de l’Église à l’État. Les communes doivent prendre en charge une partie des dépenses de la paroisse, l’entretien des bâtiments, du cimetière et le traitement du curé.

Durant cette époque, de nombreuses destructions sont sans doute perpétrées dans les campagnes, mais il ne semble pas qu’elles soient particulièrement importantes dans la région toulousaine.

André Niel, vicaire desservant de Goyrans, dont la famille est mentionnée dès le XVI° siècle comme étant « co-seigneur dudit lieu », doit émigrer en 1794 (20 prairial an II) pour sauver sa tête. Tous ses biens sont vendus comme ceux des curés non jureurs du voisinage.

1792 : Prêtres réfractaires déportés

En conséquence, puisque la commune est sans desservant depuis « l’exportation des prêtres », on fait appel à des curés jureurs comme Brunet, curé de Labarthe sur Lèze, puis Badaroux, curé de Clermont le Fort. Ils viennent célébrer messes et vêpres jusqu’à la fin de 1794. On se préoccupe même, à un moment, d’installer, pour le citoyen Brunet, un lit dans la maison vicariale mais on ne trouve pas l’argent pour cette dépense !

En 1793, il est encore question de vérifier les réparations faites à l’église et à la chapelle Saint Roch. Cette dernière est située sur la place du village ; on s’y rend d’ailleurs en procession. Elle est aujourd’hui disparue et on ne connaît pas exactement son emplacement.

À son tour, le citoyen Badaroux, curé constitutionnel de Clermont le Fort depuis 1793, vient célébrer les offices. Il est originaire de Saint Germain en Lozère où il est né en 1743.

Or, au début de 1794, sous la pression des autorités administratives, le culte de la Raison a partout remplacé le culte catholique. Aussi, l’assemblée des citoyens de Goyrans décide qu’il n’y a pas lieu de le rétribuer et sa pension ne lui est plus payée.

Le désintéressement n’est pas sa vertu dominante. Comme la plupart des prêtres constitutionnels, Badaroux n’a pas plus l’âme d’un apôtre que le cœur d’un héros ! Son dévouement ne comporte aucun sacrifice.

Désormais les cérémonies religieuses sont interdites, les prêtres réfractaires traqués de toutes parts, les assermentés traités en suspects, les fidèles arrêtés puis emprisonnés et les églises désaffectées et fermées.

Badaroux, bien qu’étant prêtre assermenté, tremble de peur et n’ose plus paraître dans son église. Il cesse toute fonction ecclésiastique « de crainte de circonvenir à la loi ».

Mais de quoi a t-il peur ?

– ne s’est-il pas toujours « conduit en bon prêtre républicain » ?

– n’a t-il pas prêté le serment « Liberté-Egalité » ou petit serment prescrit par la loi du 10 août 1792 ?

– n’a t-il pas également « lu en chaire, expliqué et commenté toutes les lois et tous les décrets » ?

Ainsi le malheureux Badaroux disparaît, désireux, sans doute, de se faire oublier de ses ennemis.

La suppression du curé entraîne naturellement la suppression du culte. L’église est interdite aux fidèles. Désormais, le registre municipal ne parle plus que du « Temple de la Raison » utilisé comme lieu de réunion.

En exécution des décrets des 12 et 14 septembre 1792 sur les « meubles et ustensiles d’or et d’argent des églises », tous les vases sacrés, les objets mêmes du culte et les cloches doivent être portés au district. Cependant le registre des délibérations municipales de Goyrans ne dit rien à ce sujet.

La population est surtout préoccupée par les biens communaux, car elle a commencé à cultiver les terres « ci-devant privilégiées ». Mais le meunier du village qui en a le fermage refuse de résilier son bail et gagne son procès contre la communauté. Les habitants doivent restituer les fruits qu’ils ont récoltés sur les communaux.

La terreur et ses conséquences religieuses

La déchristianisation systématique commence avec le remplacement du calendrier grégorien par le calendrier républicain en novembre 1793. Ce nouveau calendrier créé par le poète Fabre d’Églantine, natif de Carcassonne, supprime les dimanches et fêtes et institue un culte décadaire.

Celui-ci est définitivement organisé par la loi du 3 brumaire an IV (24 octobre 1795) qui en fixe tous les détails. Trois fois par mois, le jour du Décadi, les autorités municipales se rendent au « Temple de la Raison ». Le cortège officiel prend place dans le sanctuaire face à l’assistance groupée dans la nef.

Un roulement de tambour annonce l’ouverture de la cérémonie civique qui se déroule selon un programme tracé d’avance, toujours invariable et partout identique. Il comporte la lecture des arrêtés, des décrets et des lois, l’annonce des victoires remportées par les armées de la République et le compte rendu du mouvement de l’état civil : naissances, mariages et décès. Enfin, on se sépare au chant du couplet obligatoire : « Amour sacré de la Patrie » .

Pour rompre la monotonie des réunions périodiques, ternes et froides, la Convention vote l’organisation d’un certain nombre de fêtes extraordinaires : les unes commémoratives, les autres symboliques. Ces fêtes, célébrées avec éclat dans les villes, n’obtiennent aucun succès dans les campagnes.

En octobre 1792, sont promulgués les décrets décidant la déportation des prêtres réfractaires et l’interdiction d’enseigner par les ecclésiastiques même conventionnels.

En 1793, on estime que 509 ecclésiastiques sont arrêtés et emprisonnés à Toulouse. Le 6 pluviôse an II (25 janvier 1794) un arrêté du Conseil Exécutif et du Comité de Salut Public demande le regroupement de quelques 124 prêtres de Haute-Garonne de moins de 60 ans et non infirmes dans les ports de Bordeaux et de Rochefort pour être déportés vers Cayenne. Le blocus de la flotte anglaise devant ces ports permet d’empêcher leur exil. Retenus pendant plus de 2 ans sur 3 bateaux négriers, ils sont libérés en thermidor an IV (juillet 1796). Toutefois les pénibles conditions de leur détention coûtèrent la vie à plusieurs d’entre eux.

Le 7 mai 1794, Robespierre institue comme religion d’État le culte de l’Être Suprême puis, avec la loi de séparation de l’Église et de l’État, le budget accordé à l’église constitutionnelle est supprimé.

Epilogue

Sous le Directoire, le 24 août 1797, les mesures prises envers les prêtres réfractaires sont abolies.

À la fin de la Révolution, deux prêtres se présentent pour desservir Goyrans, l’ancien vicaire André Niel et le revenant Louis Badaroux. Ce dernier jure fidélité à la Constitution entre les mains du maire Bergeaud le 30 messidor de l’an VIII (9 juillet 1800). Il dessert la paroisse jusqu’en 1807 et ne la quitte que parce qu’il est devenu aveugle. Après lui, la paroisse redevient l’annexe d’Aureville et il faut attendre jusqu’en 1853 pour avoir un curé résidant à Goyrans.

Une condamnation sans appel des Philosophes et de la révolution par le curé de Goyrans

Du Moyen-Age à la Révolution, la paroisse de Goyrans étant l’annexe de celle d’Aureville, les deux communes ont le même curé.

Goyrans n’obtient d’ailleurs son propre curé que dans la 2° moitié du XIX° siècle.

C’est ainsi qu’au temps de la Révolution, Jean-François-Régis CHAMOULAUD est curé des deux paroisses de 1787 à 1792 puis de nouveau de 1800 à 1808.

Jean-François-Régis Chamoulaud est un prêtre réfractaire, c’est-à-dire qu’il a refusé de prêter serment à la Constitution civile du clergé.

Celle-ci est votée par l’Assemblée Nationale Constituante le 12 juillet 1790, sanctionnée par le Roi le 24 août et est imposée, sous serment, à tous les ecclésiastiques exerçant une fonction publique par décret du 27 novembre de la même année. Quatre évêques seulement y adhérent. Tous les autres refusent, entraînant avec eux, dès la première heure, les deux tiers de leurs prêtres et, parmi eux, Monsieur Chamoulaud.

Par ailleurs, dans le tiers signataire, il y eut de nombreuses rétractations dès que le pape eut condamné la loi. En définitive, le clergé constitutionnel ne représente qu’une infime minorité.

Partant du principe que le pouvoir civil a le droit de régler la discipline extérieure de l’Église et le devoir de la réformer en la ramenant à sa pureté primitive, la Constituante trace tout un plan de régénération ecclésiastique.

Elle supprime, de sa propre autorité, et sans en référer à Rome, les chapitres, tous les bénéfices et prébendes et réduit à 83, un par département, les 135 évêchés ou archevêchés d’Ancien Régime existant jusque-là en France.

De plus, elle décrète, au mépris des règles canoniques, que tous les ministres du culte sont ,en tant que fonctionnaires publics, soumis aux suffrages du peuple et nommés curés ou évêques à la majorité des voix. C’est le renversement complet de la hiérarchie catholique qui descend du pape aux fidèles, mais qui ne remonte pas des fidèles au pape.

On se doute que l’attitude du curé Chamoulaud déplaît fortement aux nouvelles autorités municipales et notamment à celles d’Aureville qui décident en décembre 1790 de convoquer le susnommé. Elles lui intiment l’ordre : « de lire au prône, à haute et intelligente voix et en langue vulgaire tous les décrets de l’Assemblée Nationale ».

Le curé répond que :

« – la langue patoise n’a pas de mots propres pour rendre les termes en lesquels sont énoncés ces décrets ;

– les décrets lui ont été remis juste avant le commencement de la messe ;

– Il n’a pas eu le temps de les lire… »

Quant à prêter le serment civique, il pense y être seulement invité car il croit que seuls y sont obligés les agents de l’État et il attend de voir ce que feront ses confrères…

En février 1791, maires et notables, réunis à l’issue de la messe, somment le curé de prêter serment ; il refuse violemment. Le maire le considère comme démissionnaire et annonce qu’il sera remplacé.

Il continue cependant à assurer son ministère : le 8 mai 1791, la municipalité demande une messe pour la mort de Mirabeau, survenue le 2 avril 1791, en mémoire duquel elle décrète un deuil de 8 jours.

Devenu prêtre réfractaire, il perd les bénéfices de la cure d’Aureville et de celle de Goyrans, son annexe car, par son refus du serment civique, il s’est mis hors la loi. Il est destitué de ses fonctions et l’on doit pourvoir à son remplacement. Conformément au décret du 27 novembre 1790, il est stipulé que :

« dans la huitaine à partir de sa promulgation, tous les évêques et curés prêteront le serment, un dimanche, en présence des municipalités, faute de quoi, ils seront privés de leurs fonctions, déchus de leurs droits de citoyens et en cas d’exercice de leur ministère, poursuivis comme perturbateurs du repos public ».

Cependant, M. Chamoulaud se considère comme étant toujours le prêtre légitime des 2 paroisses ainsi qu’il l’écrit en marge du dernier acte de mariage qu’il célèbre en l’église d’Aureville en décembre 1792.

En fait, depuis le début du XV° siècle, les registres d’état civil ou plus exactement des baptêmes, mariages et sépultures sont tenus par les prêtres sur des registres paroissiaux. Or l’état civil ayant été laïcisé par décret de l’Assemblée Législative du 20 septembre 1792, M. Chamoulaud est mis en demeure au début de l’année 1793 de remettre les registres paroissiaux qui sont en sa possession aux officiers municipaux de la commune chargés d’enregistrer naissances, mariages et décès.

Cependant, avant de confier les précieux registres à l’autorité municipale, il estime qu’il est de son devoir de faire connaître à ses contemporains et aux générations futures les sentiments qu’il éprouve à l’égard des philosophes et de la Révolution en général, surtout que celle-ci s’est radicalisée.

En effet, en ce début d’année, le 21 janvier 1793, le roi Louis XVI vient d’être exécuté à Paris.

Ainsi, avant son départ en exil, pour sauver sa tête, notre curé écrit à la dernière page du registre paroissial et en marge du dernier acte de mariage, célébré en l’église d’Aureville en décembre 1792 une longue note.

Dans celle-ci intitulée « Observation », il affirme son horreur de la Révolution et des philosophes qui l’ont inspirée :

« Il est du devoir de tout homme en place de laisser à la génération future des preuves aussi multiples qu’incontestables de la funeste Révolution qui a désolé toute la France les dernières années du XVIII° siècle…

Les philosophes impies, libertins et brigands, s’efforceront dans 20 ou 30 ans de la faire regarder comme un des ces événements inattendus amenés par des causes fortuites mais le prudent politique l’envisagera comme un résultat nécessaire de la perte des mœurs, une suite du luxe effréné et l’anéantissement de toute justice.

Le Chrétien, surtout, ne pourra s’empêcher de la considérer comme un fléau terrible pour punir la continuation de la Passion de Jésus-Christ ou la Passion proprement dite de son corps mystique. Qu’on se représente dans l’iniquité parvenue à son comble inondant le sanctuaire, dégradant la magistrature, énervant la force armée, éteignant toute valeur, se laissant subjuguer par la multitude, renversant les autels, massacrant les pontifes et les prêtres jusqu’au pied des autels, dans le chaire de la Vérité, bannissant ceux qu’ils dédaignaient d’immoler, les déportant dans d’affreux déserts !

La barrière de la religion forcée à quoi devait s’attendre la société politique depuis son chef jusqu’au dernier berger dont la cabane n’était plus l’asile de l’innocence et de la vérité ! Aussi vit-on le plus juste des rois assassiné publiquement dans sa capitale*, sa famille éteinte, le sanctuaire des lois noyé dans le sang, les anciens défenseurs de la patrie poursuivis, mis à mort, les paisibles commerçants ruinés de corps et de biens pour n’avoir pu satisfaire l’avidité des brigands, les ouvriers sans travail, forcés de se mettre à la solde de la scélératesse, le laboureur, l’habitant de la campagne séduit et trompé pour exterminer par ses bras ses seigneurs, ses bienfaiteurs et ses maîtres. Enfin, tout ordre renversé, toutes les lois foulées….

Ruine, destruction : la France rendue méconnaissable aux yeux de ses habitants.

Voilà ce que vous avez fait, monstres altérés de sang ! Tigres déchaînés.

Et pour vous caractériser d’une seul mot, philosophes on ne pourra jamais exprimer ce que ce mot inspire d’horreur !…

N’accusez pas le hasard pour vous disculper ; tous les crimes étaient prévus ; vous en préparez d’autres, si la sagesse de la religion et la prudence de la politique ne font avorter vos fureurs.

Nos neveux, oui, nos neveux sauront qu’il n’est rien de tracé ici dont nos yeux n’aient été les témoins. Ce registre sera le dépositaire de notre dernier cri, pour vous avertir d’éviter, qui que vous soyez, votre ruine par l’insubordination, la révolte et surtout l’impiété… Quand on a secoué le joug de Dieu, on brise celui des des hommes . »

Jean-François-Régis Chamoulaud, curé d’Aureville et de Goyrans

*Ce texte a été écrit après le 21 janvier 1793, date de l’exécution de Louis XVI

Qu’est devenu Jean-François-Régis Chamoulaud, le curé de Goyrans, après son départ de la paroisse pendant la tourmente révolutionnaire ?

Nous l’ignorons !

Pendant cette période tragique, on perd sa trace ; il ne réside ni à Aureville, ni à Goyrans.

Une chose est sûre en tout cas : il ne figure pas sur la liste des prêtres partis en déportation, ni sur la liste des reclus de la prison Ste. Catherine à Toulouse. Cette prison, aujourd’hui disparue, se situait entre la place Wilson et la place du Capitole.

Le décret du 26 août 1792 « enjoignait à tous les prêtres insermentés (réfractaires) de quitter le royaume dans les 15 jours , sous peine d’être déportés à la Guyanne ».

Les prêtres réfractaires, traqués de toutes parts, sont contraints de s’expatrier. Ils ne peuvent emporter que les 3 ou 4 louis tolérés par la loi et un peu de linge, roulé dans la soutane proscrite. En outre, tout costume ou insigne religieux est interdit hors de l’église, par la loi du 18 août 1792.

Il est probable que notre curé ne doit son salut qu’à l’exil.

En habits laïques, paquet sur l’épaule et bâton en main, il a peut-être pris la route de Toulouse à Ax les Thermes pour gagner par étapes, après mille traverses, la frontière d’Espagne et la franchir à Puigcerda.

Les prêtres exilés ne peuvent songer à rentrer en France. Le décret du 18 mars 1793, obligeant tout citoyen à les dénoncer, les rend passibles de la peine de mort dans les 24 heures.

Si les prêtres réfractaires sont sans cesse harcelés, les prêtres assermentés sont, quant à eux, traités en suspects !À la prison des Carmélites à Toulouse, 65 prêtres assermentés dénoncés pour incivisme et, de ce chef, passibles de la déportation en Afrique équatoriale, sont déjà écroués.

Parmi eux se trouve l’archevêque de Toulouse, monseigneur Sermet, ayant pourtant lui aussi prêté le serment de la Constitution civile, arrêté pour avoir refusé d’autoriser et de ratifier le mariage de ses prêtres, en dépit des lois contraires de 1793.

Faisant toujours preuve d’un zèle révolutionnaire, la Convention expirante renouvelle, le 24 octobre 1795, les prescriptions de 1792 et de 1793. Elle décrète la remise en vigueur des anciennes lois, condamnant les prêtres réfractaires à la déportation s’ils sont âgés de moins de 60 ans ou à la réclusion s’ils sont sexagénaires ou infirmes .

Après le coup d’État fomenté par le Directoire le 18 fructidor an V (4 septembre 1797), la persécution recommence plus violente que jamais, avec ses emprisonnements en masse et ses déportations. Pendant 2 ans, on traque sans merci les prêtres réfractaires, multipliant les visites domiciliaires, dressant la liste des maisons suspectes et provoquant des délations. De plus, en août et septembre 1799, vingt six ecclésiastiques sont encore arrêtés à Toulouse en représailles.

C’est précisément à cette époque que nous retrouvons enfin la trace de notre curé.

En effet, il est arrêté à Aureville le 16 janvier 1798 par les gendarmes d’Auterive. Ceux-ci découvrent dans une chambre de la maison où il a élu domicile « un oratoire en forme de chapelle où est placé un crucifix au dessus de l’image de la Vierge avec des chandeliers garnis de bougies, 2 burettes garnies, un calice d’argent enveloppé d’un linge blanc, une pierre sacrée placée comme d’usage et couverte d’une nappe ».

Finalement, le curé Chamoulaud revient quelques temps comme prêtre de ses 2 anciennes paroisses ; puis, devenu protonotaire apostolique en 1808 (chef des notaires de la cour pontificale autrefois chargés d’écrire les actes des martyrs), il retrouve Goyrans et Aureville en qualité de commissaire chargé de reconstituer la liste des baptêmes, mariages et sépultures des années 1793-1800.

Il faut attendre le coup d’État de Bonaparte le 18 brumaire (9 novembre 1799) et l’avènement du Consulat pour obtenir enfin la pacification. Sept ans après la signature par Napoléon Bonaparte du Concordat avec le pape Pie VII, la religion catholique est rétablie en tant que « religion de la majorité des Français ».

Le Baron RITAY bloque avec 2 hommes l’armée anglaise à Portet sur Garonne

Pourquoi une bataille à Toulouse ?

Au cours de son histoire,Toulouse ne connaît l’épreuve de la guerre qu’à deux reprises :

– Au cœur de la tragédie Cathare où, en moins d’une décennie, de 1211 à 1219, elle repousse 3 sièges des croisés du nord et où leur chef, Simon de Montfort, trouve la mort devant les remparts de la ville.

– Et lors de la bataille du 10 avril 1814.

Il faut souligner que la bataille de Toulouse de 1814 n’est pas une bataille urbaine. Elle se déroule dans le proche environnement de la cité, c’est à dire dans les faubourgs immédiats, sans combat de rue, sans siège et sans investissement de la ville.

Les combats qui ont eu lieu dans le sud-ouest, depuis les Pyrénées jusqu’à Toulouse, ont été éclipsés à la même époque par la campagne de France qui marque les derniers soubresauts militaires de l’Empire. Les historiens des campagnes de l’Empire ont toujours privilégié les batailles où se trouvait engagé Napoléon.

C’est pour cela que la confrontation qui s’est déroulée aux portes de Toulouse a été qualifiée de « bataille oubliée ».

En ce printemps 1814, l’épopée impériale touche à sa fin. Napoléon a abdiqué depuis le 6 avril, mais, en pratique, il faut 5 ou 6 jours pour qu’une nouvelle parvienne de Paris à Toulouse et encore, à condition de ne pas être interceptée.

Les armées françaises quittent l’Espagne, talonnées par une coalition regroupant anglais, espagnols et portugais. Son commandant en chef n’est autre que le marquis de Wellington.

L’armée française, massée sur le versant espagnol des Pyrénées, est reprise en main dès le 12 juillet 1813 par le maréchal Soult, nommé lieutenant-général en Espagne. Jean-de-Dieu Soult est né en 1769 près de chez nous, dans le Tarn, à Saint Amans -La Bastide ; Napoléon dira de lui qu’il a été « le premier manœuvrier de l’Europe ».

Quelle armée atteindra Toulouse la première ?

Depuis la frontière espagnole, les deux armées se poursuivent.

Soult franchit les Pyrénées par le Pays basque et suit la route de Saint Gaudens puis de Muret vers Toulouse, où il arrive le 24 mars.

Son objectif est triple :

– faire la jonction avec le maréchal Suchet qui ramène l’armée de Catalogne par le Roussillon vers Narbonne ;

– s’éloigner de Bayonne pour entraîner les coalisés anglais loin de l’océan par lequel ces derniers reçoivent subsides et troupes de renfort. La ligne de ravitaillement ennemie ainsi allongée est plus vulnérable et Wellington s’affaiblit donc d’autant ;

– atteindre Toulouse pour s’y réapprovisionner : il y a un important arsenal, une fonderie de canons, une poudrerie et le blé du moulin du Bazacle.

De son côté, Wellington, bien qu’ayant pris la route la plus courte par le Gers, arrive en vue de Toulouse 2 jours après Soult. En effet, ce printemps 1814 est très pluvieux et par conséquent Soult choisit la route de Saint Gaudens, plus longue mais en bien meilleur état, car la pluie qui détrempe les chemins creusés d’ornières et une région vallonnée vont ralentir Wellington.

Mettant à profit ces 2 jours, Soult établit une ligne d’ouvrages de défense bloquant les principales voies d’accès de la capitale languedocienne.

L’objectif de Wellington est simple : éviter la jonction des armées de Soult et Suchet, ce qui le mettrait en difficulté, en s’interposant entre celles-ci.

Pour réaliser son plan, il décide de contourner Toulouse en traversant la Garonne soit en amont, soit en aval.

Finalement, le choix de Wellington est de franchir le fleuve à quelques kilomètres en amont de Toulouse au village de Portet.

C’est là que se situe l’intervention de notre héros, le général baron Jean-Marie RITAY, valeureux retraité de l’armée qui va retrouver son dynamisme juvénile !

Qui était Jean-Marie Ritay ?

Né en 1761 à Portet sur Garonne où son père était menuisier puis instituteur, le jeune Ritay s’engage à 20 ans dans l’armée. En 1782-1783, il fait partie du corps envoyé en Amérique sous les ordres du général Rochambeau, participant à la guerre d’indépendance contre les Anglais.

Sa carrière est rapide : nommé sergent-major en 1789, lieutenant en 1792, il est élevé au grade de chef de bataillon en 1794 dans l’armée du Rhin, sur le champ de bataille devant Mayence.

En 1797, à Kehl, il est gravement blessé à la cuisse gauche, ce qui lui vaut 8 mois de convalescence.

En 1799, en Suisse, il s’illustre dans l’armée de Masséna qui le nomme colonel après qu’il s’est couvert de gloire aux combats de Zürich, de Hohenlinden et à la prise de Memmingen en Bavière.

Pendant l’épopée napoléonienne il sert sous les ordres des maréchaux Mortier et Bernadotte.

Il prend part, dans la Grande Armée, aux campagnes d’Autriche, de Prusse, de Pologne et est plusieurs fois blessé. Il se fait remarquer en octobre 1805, à la prise d’Ulm, où le général Lannes lui rend devant les troupes un solennel hommage pour son héroïsme.

Encore blessé, cette fois au bras gauche le 11 novembre 1805, lors de la victoire de Nürstein, sa blessure ne l’empêche pas de combattre 3 semaines plus tard à la glorieuse bataille d’Austerlitz, avec tant d’héroïsme que, dès le lendemain le 3 décembre, Napoléon le choisit pour être général de brigade.

Criblé de blessures le rendant désormais inapte à servir sur les champs de bataille, il est désigné par Napoléon pour être gouverneur de plusieurs places conquises dont : Munich, Würzbourg et Dantzig.

Mais sa santé se dégradant toujours, l’empereur doit, bien à contrecœur, le renvoyer en France en 1807 pour le faire soigner à l’hôpital militaire de Barèges dans les Pyrénées. Sitôt partiellement rétabli, Ritay se voit confier par Napoléon le commandement de la 10° division militaire de Toulouse comprenant plusieurs départements du massif pyrénéen : Pyrénées Orientales, Ariège, Haute-Garonne, Hautes Pyrénées auxquels s’ajoutent le Gers et l’Aude.

Son état déclinant encore, il décide d’abandonner l’armée après 27 ans de carrière et 21 campagnes, en demandant sa mise à la retraite en 1808.

La même année, en reconnaissance de ses brillants états de service, il devient baron d’Empire avec une dotation de 10 000 Frs de revenus.

L’Empereur, qui l’avait déjà décoré de la Légion d’Honneur, lui attribue comme blason un lion et un glaive, armoiries ô combien parlantes pour un militaire !

La fin de sa vie au château de Creuse :

Revenu à Portet, il acquiert le château de Creuse. Situé dans l’enclave de la commune de Portet, sur la rive droite de l’Ariège et limitrophe des communes de Lacroix-Falgarde et Vigoulet Auzil, il est juste avant et presque en face de l’actuelle station d’essence en direction de Toulouse.

Ce château, qui nous est si familier quand nous l’apercevons depuis la voiture, que savons-nous de son histoire ?

Ce charmant manoir à taille humaine fut construit à la fin du XVI° ou au début du XVII°. Il fut sans doute édifié par Guillaume Mestre dit Boisson car il était l’héritier de Guillaume Boisson, marchand toulousain enrichi dans le commerce du pastel. Lui même était aussi marchand et fut capitoul en 1625-1626 ; il possédait plusieurs immeubles dans le centre ville de Toulouse .

Le corps du château avec briques apparentes est protégé par 2 tours en encorbellement (en porte à faux sur un mur et supportées par des consoles ou des corbeaux) couvertes d’ardoises. Elles sont positionnées en diagonale par rapport au bâtiment, avec des petites meurtrières permettant de se défendre sur les 4 côtés. À l’origine, le château possédait des fenêtres à meneaux qui ont été supprimées au XVIII° et remplacées par des ouvertures plus hautes.

Dans les jardins, situés à l’arrière du bâtiment, se trouvait une orangerie ; celle-ci a été transformée en habitation et sur sa façade sont scellés 4 médaillons en terre cuite contenant chacun une inscription à la gloire d’Henri IV.

Au XVIII°, Creuse passa à la famille Daumazan par le mariage d’Armande Mestre avec Pierre Daumazan, lui aussi capitoul en 1756-1757.

Pendant la Révolution, le manoir est vendu par Jean-Paul Daumazan à Marie-Thérèse Ferrati-Grenville. Celle-ci était la fille illégitime de lord Grenville, ancien premier ministre anglais, et d’une artiste italienne.

En 1809, elle vendit ce bien au général Ritay dans la famille duquel il reste jusqu’en 1932. Le domaine fut alors revendu par M. Biscons-Ritay à la famille Jany qui en est toujours propriétaire à ce jour.

On peut admirer dans le grand salon du rez de chaussée au plafond peint, plusieurs souvenirs du Général Ritay : 2 sabres,une paire d’épaulettes et un portrait le représentant en grand uniforme, le bicorne à la main.

En 1810, le Baron Ritay, âgé de 49 ans, épouse Guillaumette-Paule BISCONS, une toulousaine de 24 ans sa cadette dont il aura 3 enfants.

« Je puis bien commander une armée, mais pas la générale » dit-il plaisamment.

Il coule des jours paisibles jusqu’aux événements qui se déroulèrent à Portet quelques jours avant la bataille de Toulouse.

Après l’Empire, Ritay perd sa dotation mais ses mérites sont cependant reconnus par le roi Louis XVIII qui le nomme maréchal de camp et lui attribue la croix de Saint Louis.

Couvert d’honneurs, Ritay a gardé toute sa simplicité et ne renie jamais sa modeste origine. Une anecdote l’illustre parfaitement :

Alors qu’il venait d’arriver à Toulouse, le préfet du département l’invita à dîner. Avant de passer à table, le préfet voulut lui faire admirer les belles sculptures de son salon.

« Je les connaissais avant vous, lui dit le général. J’ai travaillé à ces frises et ces corniches lorsque j’étais garçon – sculpteur à Toulouse. »

Ritay est nommé maire de Portet peu de temps avant sa mort.

Très diminué par ses multiples blessures, il s’éteint d’une attaque d’apoplexie foudroyante en 1819, à l’âge de 58 ans, dans son château de Creuse.

Le « journal politique et littéraire de Toulouse et de la Haute Garonne » du 16 avril 1819 insérait la note suivante :… « La France perd dans ce Général un excellent citoyen et sa famille un chef dont les vertus lui en feront toujours chérir la mémoire ».

Il repose au cimetière de Portet sur Garonne, dans un modeste tombeau.

Ce héros de légende ne mérite pas l’oubli mais nul n’est prophète …

Ritay et la bataille de Portet :

L’histoire montre que ce n’est pas toujours le plus fort qui gagne une bataille. L’art de la guerre, c’est aussi celui de ruser et de tromper l’ennemi par de fausses démonstrations et finalement l’amener à faire un mauvais choix.

Ce précepte fut magnifiquement illustré par un héros obscur de la dernière épopée napoléonienne, mis à la retraite pour invalidité, le général baron Jean-Marie Ritay.

Nous sommes au mois de mars 1814 et ….

Pour passer inaperçus, les Anglais se présentent au bac de Portet dans la nuit du 28 mars. Ils rétablissent le câble du bac et commencent à mettre en place des pontons. Mais ici, ils doivent affronter un homme plein d’initiative, le général baron Ritay qui habite avec sa famille le charmant manoir de Creuse, à proximité du fleuve.

Or, ce soir là, un domestique arrive tout affolé au château :

– Général, dit-il, les ennemis sont au milieu du fleuve ! Les pontonniers sont à l’œuvre, dans trois quarts d’heure ils seront chez nous !

Aussitôt, Ritay expédie à la hâte son jardinier avertir les avant-postes français qui occupent Vieille-Toulouse. En les attendant, le baron ne reste pas inactif et décide d’intervenir avec l’aide de 2 hommes dévoués et courageux, son domestique et Antoine Lassus, pêcheur de gravier et ami d’enfance. Tous trois s’arment et partent vers le bac, Ritay demandant également au domestique de se munir d’une hache. Les pontonniers anglais sondent le fleuve. Déployée aux abords de la descente du bac, l’armée ennemie surveille la rive opposée .

Profitant de la nuit pour se dissimuler, les voilà cheminant sans bruit le long des fossés, abrités par le feuillage des haies. Arrivés au bord du fleuve, Ritay donne ses ordres à voix basse. Le domestique sort du couvert en rampant comme une anguille, se glisse jusqu’au pied du poteau qui retient le câble du bac et les pontons puis l’abat à la hache. Au même instant, Ritay et Lassus, masqués par des fourrés tirent à feu nourri en direction des Anglais sur l’autre berge. Puis sans cesser leurs tirs, ils alimentent plusieurs feux, faisant croire à des bivouacs de l’armée française.

En outre, les conditions atmosphériques vont contribuer au succès de leur entreprise, car, comme souvent dans la région toulousaine, le printemps étant très pluvieux, la Garonne est en crue et un fort courant emporte les pontonniers ennemis. Effrayés par cette action et persuadés que la rive droite est défendue par un important détachement français, les Anglais renoncent à traverser à cet endroit et font demi-tour. L’ardeur de vaincre cède à la peur de mourir !

Ainsi un général en retraite, avec seulement deux compagnons résolus, met en

déroute l’aile droite de l’armée anglaise soit : 3 brigades britanniques, 3 brigades portugaises, 3 brigades espagnoles et un escadron de cavalerie espagnole réunissant au total 13 000 hommes !

Soult, prévenu, vient le lendemain se rendre compte sur place et félicite le général Ritay pour sa courageuse et efficace initiative.

Puis, dans le salon du château, se tient un conseil de guerre. Le maréchal Soult et plusieurs de ses officiers d’État-Major, déployant de grandes cartes, cherchent à découvrir la marche de l’ennemi.

En outre, ils recueillent les renseignements que les paysans des environs viennent spontanément apporter à Ritay, l’enfant du pays en qui ils ont toute confiance.

Et, l’espace de quelques heures, le château de Creuse devient le quartier général du maréchal, duc de Dalmatie…

La première tentative de Wellington pour traverser la Garonne se termine donc par un échec complet.

Wellington décide alors de remonter le fleuve jusqu’à Roques et ses troupes traversent la Garonne entre Roques et Pinsaguel. Par la route de Pamiers, les Britanniques progressent jusqu’à Auterive. La crue de l’Ariège les empêchant de passer, les coalisés y campent. Ils atteignent ensuite le pont de Cintegabelle le 31 mars, franchissent enfin l’Ariège et se dirigent vers les coteaux.

Des hauteurs de Pech-David, le général Clauzel, ariégeois natif de Mirepoix, alerte Soult qui lui ordonne de faire mouvement avec sa brigade et sa cavalerie vers Vieille-Toulouse, Pechbusque et Goyrans afin de surveiller les mouvements de l’ennemi.

L’ennemi, où est-il ? Que fait-il ?

Parbleu, il est enlisé, embourbé dans la belle et profonde terre glaise de notre Lauragais !! Sur les coteaux, dans les chemins détrempés et défoncés par la pluie incessante, les convois sont englués en permanence. Malgré la réquisition de paysans avec leurs attelages de bœufs, l’artillerie ne peut plus faire un pas !

Alors que l’avant-garde atteint péniblement Nailloux, à seulement quelques kilomètres de Villefranche de Lauragais et de la route de Narbonne tant convoitée, Wellington change complètement ses plans, rebrousse chemin et décide de contourner Toulouse beaucoup plus en aval, par l’ouest vers Tournefeuille et par le nord vers Blagnac et Grenade.

Si la première manœuvre avait réussi, la route de Narbonne aurait été bloquée et le maréchal Soult aurait été obligé de se replier en direction de Montauban pour espérer rejoindre Paris. Les hasards de l’histoire feront que ces 2 chefs de guerre se retrouveront face à face 14 mois plus tard, le 18 juin, dans la « morne plaine » de Waterloo…

« De l’audace, encore de l’audace, toujours de l’audace » disait l’orateur révolutionnaire Danton…

L’intrépide Général Ritay n’en manqua pas !

Par un exploit fabuleux, il réussit non seulement à intimider l’ennemi au point de le faire reculer, mais aussi à modifier les projets anglais et encore à retarder de 13 jours l’affrontement des 2 armées avant la chute de Toulouse.

Qui a gagné la bataille de Toulouse, Soult ou Wellington ?

La bataille s’engage le 10 avril 1814, jour de Pâques, à 6 heures du matin et se prolonge jusqu’à 21 heures.

Quels sont les effectifs des deux armées en présence ?

Soult aurait disposé pour la bataille de 41 500 hommes dont 35 000 engagés au combat contre 53 000 hommes dont 45 000 engagés au combat pour Wellington. Pour les coalisés, les pertes ont été supérieures à celle des Français puisque le total des pertes humaines est estimé à 3 200 pour les Français et à 4 750 du coté adverse.

Les Français, malgré leur infériorité numérique, ont partout bien résisté puisque la plupart des assauts ont été repoussés ou tout au moins contenus. En outre, seules les lignes de défense les plus avancées ont été perdues.

Deux facteurs extérieurs brouillent l’analyse de la bataille :

1) l’attitude de la population : en effet, les troupes françaises sont accueillies sans enthousiasme par les Toulousains, surtout quand ils constatent que les défenses de la ville ont été renforcées, ce qui ne présage rien de bon. La population n’est pas disposée à soutenir un siège, c’est un handicap connu de Soult mais Wellington l’ignore.

Le 12 avril,Wellington fait une entrée triomphale dans la ville ; il a pris Toulouse mais… après le départ en bon ordre du maréchal Soult et de son armée !

Et c’est l’Anglais qui a subi les plus lourdes pertes.

2) L’imminence du changement de régime politique en France :

Cette première confrontation n’a donc pas été décisive sur le plan militaire et on pouvait s’attendre à ce que les hostilités reprennent dès le lendemain, mais il n’en a rien été. La journée du 11 avril se passe dans le plus grand calme. Les deux camps sont sans aucun doute conscients de l’inutilité de poursuivre les hostilités alors que tout est peut-être déjà joué à Paris.

Étrange bataille dont chacun peut revendiquer la victoire ! Napoléon à Sainte Hélène dira de Soult : « toute sa campagne du midi de la France est très belle. »

Épilogue :

La bataille de Toulouse nous est chère à cause de notre attachement régional mais surtout parce qu’elle illustre la fin de l’Empire dans notre région qui a toujours gardé ses distances avec l’hégémonie impériale, tout en fournissant de très nombreuses gloires militaires ou civiles.

Dans la France fatiguée des guerres, la bataille de Toulouse est assurément la dernière bataille du Premier Empire ; ensuite viendront l’île d’Elbe, les cent-jours, Waterloo puis Sainte Hélène.

Entre le soleil d’Austerlitz et les brumes de Waterloo, le vent d’Autan toulousain n’a pas poussé la bataille de Toulouse jusqu’à nos livres d’histoire !

Par la suite, la légende napoléonienne, attachée aux pas du grand homme, oubliera allégrement Toulouse, dernière bataille d’un empire bâti avec les vies de tant d’hommes….

Le combat livré 4 jours après l’abdication de Napoléon au château de Fontainebleau est indiscutablement inutile pour l’avenir de la France.

Une bataille pour rien ?

Peut-être, mais incontestablement, une bataille pour l’honneur !

L’OR bleu du pays de Cocagne – Histoire du pastel dans notre région

Introduction

Le pastel était connu au Moyen Âge et même dès l’Antiquité, dans tous les pays méditerranéens et dans la plupart des pays d’Europe.

Celtes et Gaulois utilisaient le pastel, non seulement pour bleuir leurs tissus et leurs vêtements, mais aussi pour se parer le visage et le corps de signes cabalistiques. Quelle surprise pour Jules César, débarquant en Angleterre, de rencontrer une vieille race celte, du nom de « Picts » (hommes peints), ayant coutume de se frotter le corps avec du pastel !

C’est l’aspect belliqueux de ce maquillage qui impressionna Jules César, lequel mentionne dans ses « Commentaires » sur la Guerre des Gaules (livre V) que : « tous les bretons se teignent avec le pastel sauvage, produisant une couleur bleue, qui leur donne une allure terrible dans la bataille ».

L’un des plus anciens documents législatifs pastellier du Haut Moyen Âge concerne les capitulaires signés par Charlemagne, relatifs à la culture et à l’usage du pastel, qualifié de « Waida » ou « Wadda ». Dans le nord de la France, on l’appelle « guède ».

Les nordiques possédaient également la maîtrise de cette teinture, de même en Angleterre, la culture du pastel commença au début du XIII° siècle.

La renaissance, âge d’or du pastel à Toulouse

À partir du XIV° siècle, la culture du pastel va connaître un essor étonnant aux environs d’Albi dont le commerce florissant de la cocagne (boule de pâte de pastel séché) répond soit à la demande des teinturiers de Rouen qui curieusement l’appelaient Bleu de Perse, soit à celle des grandes foires de la Champagne, via le couloir rhodanien, soit enfin à celle des orientaux par les ports de la Méditerranée ( Narbonne, Sète, Aigues- Mortes, Vendres, Saint Gilles, Marseille etc ).

Devant le succès de cette initiative, la culture du pastel entreprend la conquête de notre secteur, le Lauragais, qui deviendra le plus fameux grenier à pastel d’Europe.

Mais le XIV° siècle est l’un des plus sinistres de l’histoire de France et de l’Occitanie en particulier : guerre de 100 ans avec l’Anglais, peste apportée par les rats d’Asie lors du convoyage des épices, dévastation des campagnes par les Grandes Compagnies. Ces tristes événements retarderont mais n’empêcheront point le développement du pastel dans son élan vers le sud.

À partir du XV° siècle, le développement des industries textiles des régions flamandes et de l’Angleterre engendre une demande de produits tinctoriaux. Dans la nouvelle configuration des circuits commerciaux désormais orientés vers le Nord, Toulouse et sa région étaient doublement favorisées. En effet, le climat du Lauragais, sa géomorphologie – coteaux ensoleillés aux terres argilo-calcaires – et la densité de sa population en faisaient un territoire de prédilection pour une plante qui aime le soleil, ne craint pas la sécheresse, apprécie les terrains calcaires et exige beaucoup de soins, donc une main d’œuvre abondante. De plus, la proximité d’une ville importante facilitait la centralisation des productions en vue de leur commercialisation.

D’autre part, l’axe de circulation que constitue la Garonne avec l’importance du port maritime de Bordeaux et la présence à Toulouse de bourgeois fortunés capables d’investissements importants dans un but spéculatif, font de cette ville la place commerciale toute désignée pour devenir le centre d’un négoce aux dimensions européennes.

La conjonction de tous ces facteurs permet l’extraordinaire réussite de l’industrie pastellière dont les retombées économiques, sociales, culturelles et artistiques font des années 1490-1561 les plus brillantes de l’histoire de Toulouse et de sa région.

Un grand nombre de châteaux et d’hôtels particuliers du pays toulousain sont d’ailleurs édifiés grâce aux revenus du pastel.

De véritables dynasties de marchands pastelliers vont s’implanter à Toulouse. La plupart, sinon tous, d’origine roturière, redorent leur patronyme populaire en achetant des fiefs nobiliaires et deviennent « capitouls ». En outre l’accession au capitoulat leur procurait la noblesse héréditaire. Parmi eux, citons : les Boisson, Beauvoir, Lancefoc, Bernuy, d’Assezat, Delpuech….

À cette époque, malheureusement, les guerres de religion font rage et de nombreux marchands protestants sont menacés, notamment d’Assézat, ou chassés de Toulouse au cours de la Saint Barthélémy (1572).

Les zones productrices pastellières

Le « Pays de Cocagne » au sens étymologique est la région du sud-ouest où l’on pratique le façonnage du pastel en pâte, sous la forme de boules appelées cocagnes. Cette région s’inscrit dans un vaste triangle ayant pour pointe nord Albi, pointe ouest Toulouse et pointe sud Carcassonne. C’est donc en Lauragais et en Albigeois que la densité des zones productrices atteint une concentration exceptionnelle.

Le Lauragais se répartit de nos jours entre 4 départements : Tarn, Aude, Ariège et Haute-Garonne.

Ses frontières naturelles sont :

– au nord : la rivière tarnaise de l’Agout

– au sud : celle de l’Hers

– à l’est : l’Aude à Carcassonne

– à l’ouest : l’Ariège.

Dans l’ordre, pour chaque département, voici le nombre des communes où la culture et la vente du pastel sont attestés au XV° et XVI° siècles : 91 en Haute-Garonne, 26 dans le Tarn, 10 dans l’Aude et 5 en Ariège.

Ce décompte n’est évidemment pas exhaustif, puisque susceptible d’être complété au fur et à mesure de la mise à jour d’archives locales ou privées.

Concernant le nombre de moulins pastelliers en activité au XVI° siècle (l’âge d’or), il n’y a pas de chiffres précis mais ils devaient être de l’ordre de 500 à 700 dans le triangle du « bleu » Albi, Toulouse et Carcassonne. En effet, des petites communes comme le Bourg Saint Bernard, grand centre pastellier, en possédaient une vingtaine, tout comme Cintegabelle.

Tout près de Goyrans, Lacroix-Falgarde fait partie du légendaire Pays de Cocagne. Sur cette commune, la culture du pastel est pratiquée dès 1435, puisqu’à cette date 2 moulins pastelliers y sont construits. L’arpentage de 1581 en mentionne 7, certains démolis, d’autres en état de fonctionner. Le livre de compte de François Delpuech fait mention à plusieurs reprises de la vente du pastel produit à Lacroix-Falgarde et probablement à Goyrans où il possède également des terres, entre 1570 à 1582.

François Delpuech est un bourgeois enrichi par le commerce du pastel et qui a été anobli par une année de capitoulat. En 1569, il achète à l’église et plus précisément au chapitre de Saint Étienne, la seigneurie de Lacroix-Falgarde et se fait construire un château. C’est celui que l’on peut voir encore actuellement à l’entrée de ce village, juste avant le centre commercial, à l’extrémité d’une allée bordée de platanes.

Les moulins pastelliers

Autant les moulins à vent céréaliers ont inspiré à toutes les époques nos comptines ou de grands écrivains comme Cervantes, La Fontaine dans ses fables, Alphonse Daudet, Guy de Maupassant dans un poème, autant les moulins pastelliers sont absents de notre littérature. Cela tient au fait que le moulin pastellier a une structure moins spectaculaire, moins repérable à l’horizon que le pittoresque ouvrage éolien, visible sur sa butte à des kilomètres à la ronde, et dont le gracieux mouvement giratoire des ailes a toujours fasciné les générations passées.

Le moulin pastellier est, dans la plupart des cas, mû par la traction animale, ce qui permet de ne pas être tributaire des aléas climatiques inhérents aux moulins à eau ou à vent. En effet, les feuilles de pastel, une fois récoltées, lavées et séchées ne peuvent pas être stockées avant d’être moulues. Le moulin à traction animale présente donc une sécurité car il peut s’utiliser même en cas de sécheresse ou de manque de vent.

Il fonctionne sur le modèle de la noria : une meule gisante creusée d’une rigole circulaire et traversée d’un axe vertical est surmontée d’une meule roulante, énorme disque de pierre circulant à la verticale autour d’un axe horizontal entraîné par un animal. Celui-ci tourne autour de la meule gisante, dans la rigole de laquelle on place les feuilles de pastel.

Dans la plupart des cas, ces pierres sont en granit du Sidobre (à l’ouest de la Montagne Noire) et ont un diamètre de 130 à 160 cm.

Généralement, on installe le moulin dans un simple hangar couvert, doté parfois d’un étage et d’une porte à double vantaux pour y introduire la charrette.

Ces moulins sont généralement polyvalents car leur activité saisonnière n’aurait pas suffi à les amortir de sitôt. Ils sont certainement utilisés pour moudre des céréales ou produire de l’huile.

La culture du pastel

Un champ de pastel avec ses fleurs jaunes, ressemble à nos champs de colza actuels.

La culture du pastel est difficile car elle exige un travail harassant de la part des paysans. Aussi, chacun n’ensemence en pastel qu’une partie de ses terres et même parfois une simple plate-bande en bordure de son champ. Le souci principal reste les cultures vivrières, le pastel n’étant qu’une culture supplémentaire permettant de se procurer quelque argent.

Dès l’hiver, la terre doit être retournée en profondeur grâce à plusieurs labours.

En février, on sème les graines sous 3 ou 4 cm de terre.

A partir d’avril, les feuilles commence à sortir, à même la terre, comme des salades. Il faut alors biner et désherber soigneusement les champs.

En juin, on peut procéder à une première récolte : celle-ci se fait feuille par feuille, en choisissant avec soin les feuilles mûres qui présentent un liseré violacé.

Cette opération se répète 4 à 5 fois au cours de l’été jusqu’à la dernière récolte d’octobre où l’on cueille tout le pied.

La fabrication du pastel

1° phase : traitement des feuilles ( 3 semaines)

Ce sont les feuilles récoltées, et non pas les fleurs de couleur jaune, qui constituent la matière première de l’industrie pastellière. Une fois cueillies, elles sont lavées à grande eau dans un ruisseau, puis étalées sur un pré ou sur le sol des hangars pendant quelques jours au cours desquels on les retourne fréquemment au râteau afin d’empêcher l’échauffement et le pourrissement.

À l’inverse, les feuilles ne doivent pas être trop sèches.

La récolte est ensuite convoyée jusqu’au moulin pastellier. Les feuilles sont alors réduites en une purée verte que l’on stocke dans un local carrelé légèrement en pente pour accélérer l’égouttage qui durait de 15 à 21 jours.

2° phase : la fabrication des cocagnes ( 4 à 6 semaines).

La pâte obtenue est alors malléable et gluante et l’on fabrique manuellement de petites boules appelées « coques » ou « cocagnes » dont la taille varie d’une pomme à celle d’un petit melon.

Ces boules sont entreposées dans des séchoirs à pastel, sorte de grands hangars munis de claies où elles sont aérées mais à l’abri de la lumière.

La fabrication des coques donne lieu à de grands rassemblements animés et bavards avec la participation de tout le village : femmes, enfants et vieillards s’y attellent car si la tâche est longue et fastidieuse, elle n’est pas trop pénible.

Une fois sèches, les cocagnes sont transportables et c’est souvent à ce stade de fabrication que le paysan les vend à un collecteur qui passe de ferme en ferme.

3° phase : la transformation des cocagnes en « agranat « ( 16 semaines).

C’est l’opération la plus délicate. Les cocagnes devenues très dures en séchant sont brisées en menus fragments avec des masses de bois puis on a de nouveau recours au moulin pastellier.

Elles sont arrosées de purin ou d’urine afin de fermenter et la pâte ainsi obtenue, noire, visqueuse et malodorante doit être régulièrement retournée et mélangée pour que la fermentation soit homogène. À chaque retournement, le pastel est arrosé d’eau et la fermentation de cette pâte dure de 2 à 4 mois. À la fin de cette période, il forme une poudre granuleuse qui ne doit pas être trop fine et que l’on appelle l’agranat. Celui-ci, loin d’être bleu mais plutôt vert de gris, est conditionné dans des balles de toile pesant de 80 à 165 Kgs.

L’agranat est le produit utilisé par les teinturiers et expédié de Bordeaux vers les ports d’Europe du Nord par les marchands pastelliers de Toulouse.

Le pastel du Lauragais a la réputation d’être d’une excellente qualité. Il se conserve très bien, donne une belle couleur qui résiste au temps. Les négociants font donc des bénéfices considérables mais ils doivent être patients : un an s’écoule entre la récolte des feuilles et la mise au point de l’agranat et au moins un à deux ans entre son expédition par Bordeaux et son paiement par lettres de change des négociants anversois ou londoniens.

L’indigo, rival victorieux du pastel

Originaire d’Asie, les conquistadors espagnols acclimatèrent l’indigo dans les îles Caraïbes puis en Amérique Centrale vers 1520. Au début du XVII ° siècle, il est aussi introduit aux Antilles françaises.

Celui-ci va connaître un essor extraordinaire car :

– il peut produire pendant plusieurs années, la plante vivant 2 à 3 ans.

– il est prêt à l’emploi, offrant l’aspect d’une matière compactée, dure, faite de poudre agglomérée, facile à utiliser en teinture comme en peinture.

– enfin son prix est imbattable car on a recours à l’esclavage.

Inutile alors de persévérer dans l’usage laborieux, onéreux et délicat des cocagnes.

La mort économique du pastel survient donc au milieu du XVIII° siècle.

Renaissance du pastel sous Napoléon Ier

À l’aube du XIX° siècle, le pastel occitan, bien que moribond, est toujours présent sur quelques hectares concentrés autour d’Albi.

Sous le Ier Empire, le bleu entre majoritairement dans la couleur des uniformes de la « grande armée » mais le blocus continental décrété par Napoléon Ier prive l’Europe de plusieurs produits de première nécessité dont l’indigo exotique.

Sous l’impulsion de plusieurs chimistes dont le baron de Puymaurin, natif de Toulouse et membre du corps législatif de la Haute Garonne ou de Jean-Antoine Chaptal né en Lozère, docteur en médecine, sénateur et comte de l’Empire, la chimie fait de grands progrès. On délaisse donc l’antique technique de l’agranat de cocagne pour l’extraction chimique.

Par décret du 25 mars 1811, Napoléon Ier fait ensemencer 14 000 hectares de pastel dans les 130 départements de l’Empire et surtout dans les départements du sud-ouest.

Conclusion

Le pastel était souvent une culture marginale. Il n’était cultivé qu’en petite quantité, en marge des cultures vivrières, en ces temps où la nourriture était la préoccupation essentielle des paysans et des propriétaires fonciers.

Les paysans se méfiaient de cette plante fragile et exigeante dont le prix de vente variait énormément d’une année à l’autre. Ils n’étaient pas attirés par la perspective de gains importants car « l’or bleu » profitait davantage aux marchands qu’aux paysans, s’agissant en effet d’une culture très spéculative.

Michel RUFFIE